遺言書を残しても揉める?トラブルを防ぐ“内容”と“保管”のポイント

はじめに:遺言書を作ったのに「もめた」ケースが増えている

「遺言書さえあれば相続争いは防げる」と思われがちですが、

実際の相談現場では、遺言書が原因でトラブルになるケースが年々増えています。

形式不備で無効扱いになる遺言書や、

内容があいまいで相続人同士の解釈が食い違うケース、

さらには、遺言内容が一部の相続人に有利すぎて不公平感から争いに発展するケースまで。

せっかく家族を思って用意した遺言が「争族」を引き起こすことのないように、

この記事では、遺言書のトラブル事例とその防止策を専門家の視点から詳しく解説します。

1. 遺言書でよくあるトラブル事例

(1)内容の不備で「無効」になるケース

最も多いのは、自筆証書遺言の形式不備です。

具体的には以下のようなものがあります。

- 日付が抜けている

- 押印がない

- 署名が不明確

- 他人に代筆を頼んでいる

これらは、民法上の「自筆証書遺言」の要件を満たさないため、遺言自体が無効になります。

つまり、せっかくの遺言がまったく効力を持たず、最終的には法定相続分で分け直しとなるのです。

💡 ポイント

自筆で書く場合は、必ず「全文・日付・氏名」を本人が書き、押印を忘れないようにしましょう。

筆跡や印鑑が違うだけで、裁判になることもあります。

(2)内容があいまいで争いになるケース

「自宅は妻に」と書いたが、自宅が2つある

「自宅は妻に」と書いたが、自宅が2つある

「長男に財産を任せる」とだけ書いた

このように、財産の特定が不十分だと、相続人同士で解釈が分かれ、

「どの不動産?」「どの口座?」という争いに発展します。

とくに不動産や預貯金は、

所在地・口座番号・銀行名・支店名まで具体的に書くことが重要です。

(3)相続人の不公平感による争い

法律上は遺言者の自由意思が尊重されますが、

法律上は遺言者の自由意思が尊重されますが、

「長男に全部」「次男はゼロ」などの偏った遺言は、

他の相続人の感情を刺激して遺留分侵害請求(裁判)につながることもあります。

また、「生前贈与」や「特別受益」の扱いを明記していないと、

「兄だけ優遇された」と感じた家族が不満を抱くことも。

2. トラブルを防ぐ「内容」の工夫

財産を具体的に特定する

「○○市△△町××番地の土地」「○○銀行△△支店の普通預金口座(口座番号○○)」

など、誰が見ても明確に特定できる形で記載しましょう。

とくに、マンションや複数の口座がある場合は要注意。

住所の一部省略や支店名の記載漏れで、手続きが止まることもあります。

付言事項を活用する

遺言書には、法的拘束力はないものの、家族への思いを伝える付言事項を加えることができます。

たとえば:

「長男には生前に学費を多く支援したため、今回の分配は少なくしました」

「妻の老後の生活を最優先に考えました」

こうした一文があるだけで、家族の理解と納得感が深まり、争いを未然に防ぐことができます。

公正証書遺言を検討する

「絶対に争いを防ぎたい」という方には、公正証書遺言が最も確実です。

公証人が関与するため、

- 形式不備がなく

- 原本は公証役場で安全に保管される

- 改ざんや紛失のリスクがない

という安心感があります。

費用は数万円かかりますが、家族間トラブルを考えれば非常に有効な選択肢です。

2025.06.16

自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい? 〜それぞれの特徴・メリット・デメリットを徹底解説〜 「遺言書」は、将来の家族トラブルを防ぐ最後のプレゼント 「自分が亡くなったあと、家族に揉めてほしくない」 ──そんな思いから遺言書を作りたいと考える方が増えています。 遺言書とは、自分の...

3. 「保管」で失敗しないために

(1)自宅保管のリスク

自宅に保管した遺言書は、

- 紛失

- 改ざん

- 家族に見つけられない

などのトラブルが多発します。

せっかくの遺言が見つからないまま相続が進行し、

最終的に「なかったもの」として扱われるケースもあります。

(2)法務局の遺言書保管制度

2020年に始まった「自筆証書遺言保管制度」は、

遺言書を法務局が正式に預かってくれる制度です。

💡 メリット

- 改ざん・紛失のリスクがない

- 検認手続きが不要(スムーズに相続可能)

- 必要に応じて内容を確認・撤回できる

特に、遠方の家族が多い方や、一人暮らしの方には最適。

費用も1件あたり3900円と、非常にリーズナブルです。

2025.07.28

法務局で遺言保管?自筆証書遺言の保管制度を徹底解説 ~手続き・費用・メリット・注意点を司法書士がわかりやすく解説~ はじめに:遺言書を「安心して残す」ための新制度 「自分で書いた遺言書をどうやって安全に保管すればいいのか?」 「家族に見つけてもらえるだろうか?」「紛失や改ざんが心配…」 ...

4. 専門家に相談するメリット

遺言書は「書くだけで終わり」ではありません。

相続財産の内容や家族構成、過去の贈与などを踏まえて、

法的に有効で実務的にも機能する内容にすることが重要です。

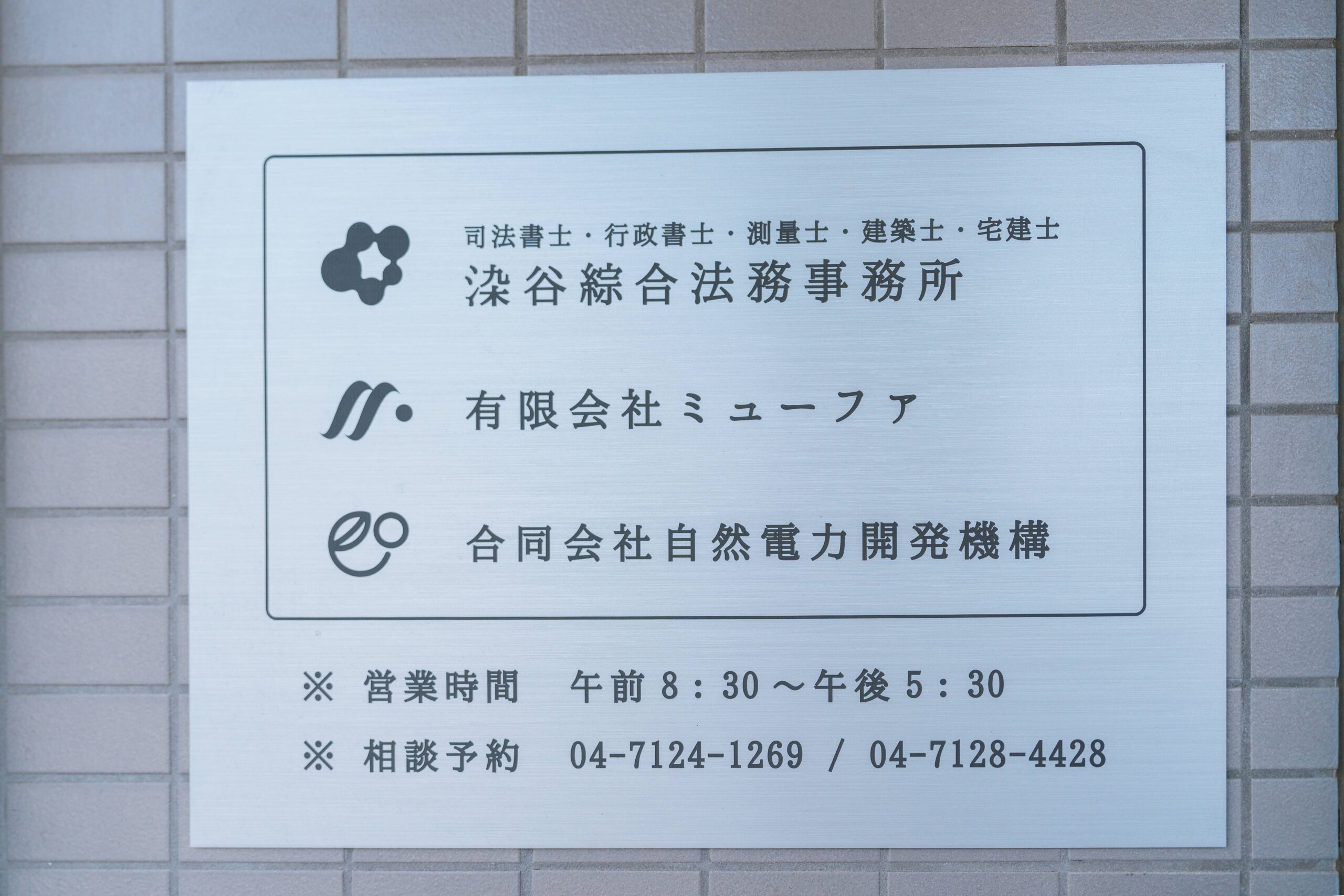

染谷綜合法務事務所では、

司法書士・行政書士が連携し、

- 遺言書作成のアドバイス

- 登記や不動産の確認

- 相続発生後の手続き支援

までをワンストップで対応しています。

まとめ:遺言書は「正しく残して」「安全に保管」することが大切

トラブルを防ぐ遺言のポイントは3つです👇

- 内容の不備を防ぐ(形式と文面を正確に)

- 家族の納得を得る(付言事項を活用)

- 安全な保管(法務局または公正証書)

遺言書は「人生の最後のメッセージ」。

きちんとした形で残すことで、家族に安心を届けることができます。

専門家に相談して“自分に合った対策”を

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。

家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。

お気軽にお問い合わせください。