登記簿の「共有持分」ってなに?

相続・売却前に知っておきたい不動産の基本知識を解説

「共有持分」とは?──簡単に言うと“不動産の持ち分割合”のこと

不動産を複数人で所有している場合、その所有割合(持ち分)を「共有持分(きょうゆうもちぶん)」と呼びます。

たとえば、兄弟2人で土地を相続した場合、登記簿には次のように記載されます。

共有者:A 持分1/2

共有者:B 持分1/2

つまり、1つの土地や建物を“半分ずつ”所有している状態です。

📌 重要ポイント

- 持分は法的な「権利の割合」であり、土地を物理的に半分に区切っているわけではありません。

- 登記簿に持分が明記され、法的に保護されます。

- 「共有=共同所有」なので、他の共有者の同意なく自由に使うことは難しいケースがあります。

相続で「共有持分」が発生する典型的なケース

共有持分は、相続の際に意図せず発生することがよくあります。

特に遺言書がない場合や、話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合に生じやすいです。

こんなときに「共有持分」が発生します

- 親名義の家・土地を、きょうだいが法定相続した

- 相続人全員で話し合い、持分割合を決めた

- 協議がまとまらず、とりあえず“共有”にした

- 遺言で「AとBに半分ずつ相続させる」と書かれていた

このような共有状態は一見平和に見えても、後々管理・売却・登記手続きで問題になることが多いです。

共有状態を放置すると起こるトラブル

共有不動産の最大の落とし穴は、誰か1人の判断で動かせないことです。

項目 | 内容 |

|---|---|

🏠 売却できない | 他の共有者の同意が必要。反対されると手続きが止まる。 |

🧱 建物の修繕やリフォーム | 費用負担をめぐって揉めやすい。 |

💰 賃貸・管理収益 | 契約・分配などでトラブルになりがち。 |

⏳ 相続が重なる | 「数次相続」で所有者が増え、さらに複雑化。 |

🌿 空き家化リスク | 誰も管理できず、荒れ地になるケースも。 |

👉 このような事態を避けるには、早めの登記確認と持分整理が重要です。

2025.05.09

2024年4月から義務化!相続登記ってなに?知らないと罰則の可能性も… ― 相続登記の新ルールと今すぐ確認すべきポイント ― 相続登記の義務化とは? 2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」。 これにより、不動産を相続した人は相続登記(名義変更)を原則3年以内に申請しなけ...

💬 よくある質問:「自分の持分だけ売れますか?」

結論から言うと、自分の持分だけを売却することは可能です。

ただし、いくつかのリスクや注意点を理解しておく必要があります。

内容 | 詳細 |

|---|---|

✅ 売却自体は可能 | 他の共有者の同意は不要。法律上、自分の権利なので自由に処分可。 |

⚠️ ただし買い手がつきにくい | 共有状態の不動産は利用価値が低く、買い手は限られる。 |

🚫 不動産全体を売るには同意が必要 | 全員の同意がなければ売却・解体は不可。 |

結果的に「売れない」「放置される」「関係が悪化する」といったケースも多いため、

共有者間での整理や専門家の仲介が求められます。

💡 共有持分トラブルの実例

- 長男が自分の持分を第三者に売却 → 他の兄弟とトラブルに

- 相続人の一部が行方不明 → 相続登記ができず、放置状態に

- 相続後に建物が老朽化 → 修繕費を誰が払うかで揉める

解決策①:共有者間で持分を譲渡・買い取り

- 他の共有者が持分を買い取る

- 共有持分の買い取り専門業者に売却する

ただし、第三者への売却は関係悪化の原因にもなりやすいため、

可能であれば家族内での整理を優先しましょう。

解決策②:土地を分筆して単独名義にする

測量を行い、土地を分けて単独所有にする方法です。

ただし、土地の形状や接道条件によっては分筆ができない場合もあります。

このような場合、

👉 「現物分割」または「代償分割」(他の人にお金を渡して単独取得する)といった方法を検討します。

解決策③:全員で売却して現金で分ける

最も公平でトラブルの少ない方法が、全員で不動産を売却し、売却代金を持分に応じて分けるパターンです。

売却後は、現金で分配するため管理の手間も減ります。

登記簿で「共有持分」を確認する方法

「自分の持分って、今どうなってるの?」というときは、

登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得すれば確認できます。

- 共有者の氏名・住所

- 持分割合(1/2・1/3など)

- 所有権の移転履歴

をすべて確認可能です。

📌 名義が古いままの場合、相続登記の義務化(2024年4月〜)により、放置すると過料(10万円以下)の対象となることもあります。

🏁 まとめ:共有持分は「放置しない」が一番の対策

状況 | 対応方法 |

|---|---|

相続で共有が発生 | 早めに登記簿を確認し、整理方針を決める |

自分の持分を売りたい | 他の共有者と相談・買い取り提案を検討 |

他の共有者が不明 | 専門家を通じて不在者財産管理人の申立ても可能 |

共有状態を放置してしまうと、将来的に「数次相続」「空き家問題」「登記義務違反」など、

より深刻なトラブルへ発展します。

早めに整理・登記対応を進めることで、家族の安心と財産価値を守ることができます。

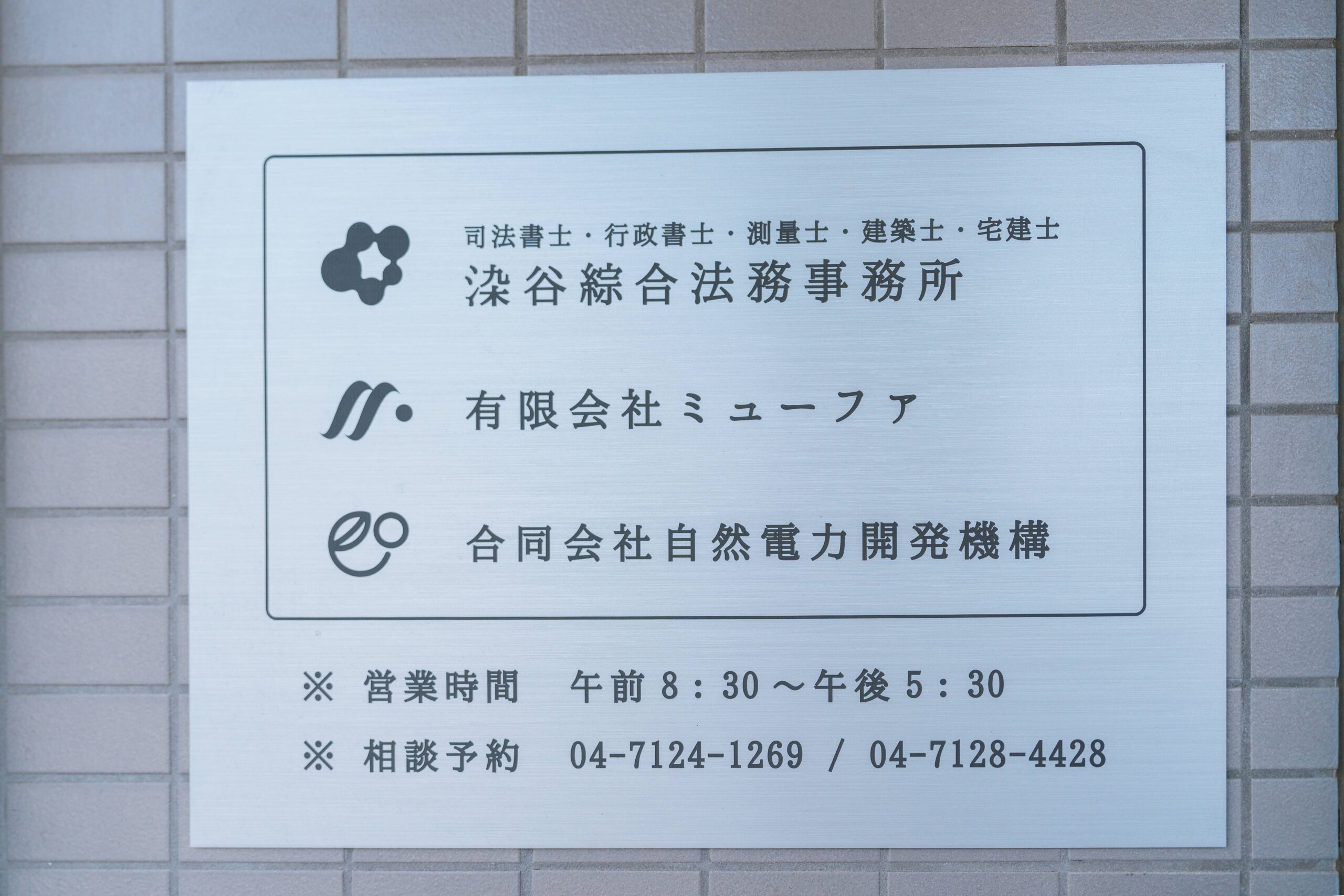

👩⚖️ 専門家に相談して「正しく・スムーズに」整理を

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・不動産の専門家がチーム体制で、

- 共有持分の登記・整理

- 相続人調査・遺産分割協議書の作成

- 不在者管理人申立・売却支援

など、複雑な不動産の共有問題をワンストップでサポートしています。