生前の贈与がトラブルに?「特別受益」の基礎と相続への影響

~親の“援助”が相続でもめる理由と防ぐための3つのポイント~

はじめに:「親の愛情」が“相続トラブル”になることも

「長男の結婚資金を援助した」

「娘には学費を多く出してあげた」

「起業した次男に資金を貸してあげた」

──こうした“親心”のつもりで行った生前の援助が、相続の際に兄弟間の争いを生むケースが後を絶ちません。

相続では「公平性」が重視されます。

そのため、一部の相続人が生前に多くの支援を受けていた場合、

その援助が「特別受益(とくべつじゅえき)」として扱われ、相続分に影響する可能性があります。

本記事では、

- 特別受益の基本的な仕組み

- 実際に起こるトラブル事例

- 公平な相続にするための対策

を、専門的視点からわかりやすく解説します。

1. 特別受益とは?生前の援助が「相続の一部」とみなされる仕組み

特別受益とは、相続人のうち特定の人が、被相続人(亡くなった人)から生前に特別な利益を受けていたことを指します。

これは「相続財産の前渡し」のような扱いです。

【よくある特別受益の例】

- 結婚や住宅購入のための資金援助

- 学費・留学費用などの高額な教育費

- 事業資金や開業支援

- 生前贈与や遺贈(遺言による贈与)

これらの援助が「単なる親心」であっても、

他の相続人から見ると不公平と感じられることがあり、

結果的に「相続トラブル」の火種になることがあります。

2. なぜ特別受益がトラブルになるのか

相続時には、「相続人全員に公平に分ける」のが基本。

相続の基本原則は「相続人全員が公平に分ける」ことです。

しかし、生前に特定の相続人が多くの援助を受けている場合、

他の相続人が「ずるい」「不公平だ」と感じ、話し合いが難航します。

たとえば──

長男が結婚時に住宅資金として1,000万円を受け取っていた

娘には留学費用として500万円を援助していた

この場合、同じ割合で相続を行うと他の相続人が不公平だと感じるのは当然です。

💬 特別受益を正しく扱うことで、

「過去の援助も含めた上での公平な分割」=真のバランス相続が可能になります。

3. 特別受益があると相続はどう変わる?「持ち戻し計算」の仕組み

民法第903条では、特別受益がある場合、

その金額を遺産総額に加えて「持ち戻し計算」を行うと定めています。

💡 持ち戻し計算のイメージ

遺産:2,000万円

長男:生前に1,000万円の住宅資金援助

👉 持ち戻し後の相続財産は「3,000万円」とみなされ、

その金額を兄弟で均等に分ける、という考え方です。

ただし、被相続人(亡くなった方)が

「長男への住宅資金援助は特別扱いしない」

と明確に意思表示していた場合は、持ち戻しの対象外となります。

📝 この判断には法律知識と証拠整理が必要になるため、

特別受益の有無を判断する段階から専門家のサポートを受けるのが安心です。

2025.10.06

法定相続分とは?兄弟や再婚相手がいる場合の分け方を徹底解説 相続手続きにおいて、必ず登場するのが法定相続分です。 これは、亡くなった方(被相続人)の財産を「誰が・どの割合で」相続できるかを法律で定めたルールのこと。 ただし、家族構成が複雑になると計算が難しく、トラブルに発展するケー...

特別受益を証明するのは「主張する側」

特別受益を主張する場合、証明責任は主張した人にあります。

「兄が1,000万円もらっていた」と言うだけでは成立しません。

【証明に使える資料の例】

- 銀行の振込明細や通帳の記録

- 領収書や契約書

- メールやLINEなどのやり取り

- 被相続人が残したメモや日記

ただし、年月が経つほど証拠は散逸してしまうため、

「なんとなく覚えている」レベルでは証明が難しくなります。

📂 早めに資料を整理し、専門家に共有してもらうことで、

後のトラブルを防ぐ第一歩になります。

5. トラブルを防ぐための3つの対策

- 遺言書を作成する

被相続人が「この援助は特別受益に含めない」と遺言書に明記しておけば、

後から持ち戻し計算をめぐって揉める心配が少なくなります。👉 公正証書遺言を利用すれば、形式不備のリスクもなく、

家族全員に納得感のある相続を実現できます。 - 生前に「援助内容」を記録しておく

口頭で「貸した」「援助した」と伝えるだけでは、

相続時にトラブルのもとになります。金額・日付・目的などを簡単なメモやエクセル表で残し、

家族全体で共有しておくことが大切です。💡 書類が残っているだけで、

後の「言った・言わない」問題を防げます。 - 家族信託や贈与契約を活用する

近年では、家族信託や贈与契約書の活用も増えています。

これにより、贈与の目的・条件・金額を明文化でき、

特別受益かどうかの判断が明確になります。また、信託契約を通じて、

「財産をどう使ってほしいか」をあらかじめ設計できるため、

争いを防ぐだけでなく、将来の財産管理にも役立ちます。

2025.06.16

自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい? 〜それぞれの特徴・メリット・デメリットを徹底解説〜 「遺言書」は、将来の家族トラブルを防ぐ最後のプレゼント 「自分が亡くなったあと、家族に揉めてほしくない」 ──そんな思いから遺言書を作りたいと考える方が増えています。 遺言書とは、自分の...

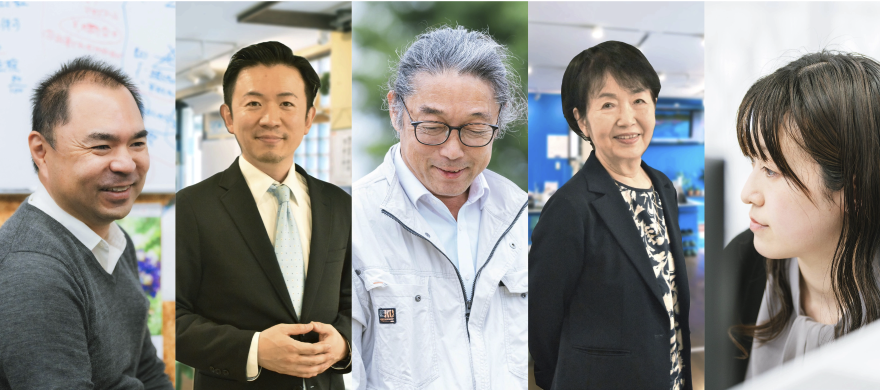

6. 専門家に相談するメリット

特別受益の判断は、金額や経緯の複雑さから法律・税務・登記の総合判断が必要になります。

染谷綜合法務グループでは、

司法書士・行政書士・税理士・不動産の専門家が連携し、

- 特別受益の有無と金額算定

- 持ち戻し計算を踏まえた遺産分割案の作成

- 遺言書作成・登記・税務まで一括対応

といったサポートを提供しています。

💬 「これは特別受益にあたるのか?」と疑問を感じた段階で、早めのご相談をおすすめします。

まとめ:親の“愛情”を、家族の“争い”にしないために

生前の援助は善意から始まります。

しかし、相続では「公平性」という別の基準で評価されるため、

誤解や不満を生みやすいのが現実です。

特別受益の知識を持って備えておくことが、

家族の未来を守る一番の相続対策になります。

専門家に相談して自分に合った対策を

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。

家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。