身近な法律問題④ 相続における信用情報開示とは?

― 被相続人に借金があるかどうかを正確に確認する方法 ―

相続前に「借金の有無」を必ず確認すべき理由

相続の際に最も注意すべきなのが、被相続人(亡くなった方)に借金があるかどうかという点です。

預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金・ローン・滞納金といったマイナスの財産も相続の対象になります。

もしも相続財産よりも借金が多い場合、相続人は3か月以内に相続放棄をすることで、債務を引き継がずに済みます。

しかし、そのためにはまず「被相続人にどんな借金があるのか」を正確に把握する必要があります。

この借金の有無を調べるために行うのが、信用情報の開示請求です。

信用情報開示とは?

信用情報とは、クレジットカードやローンの契約・返済履歴など、個人の「お金の信用」に関する情報のこと。

日本では、主に以下の3つの機関が個人信用情報を管理しています。

- CIC(シー・アイ・シー)

- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

- JICC(日本信用情報機構)

被相続人に代わって、相続人または代理人がこれらの機関へ開示請求を行うことで、

「どの銀行・カード会社に借入があるのか」「返済が残っているのか」などを確認することが可能です。

手続きのポイントと最新の注意事項

実は、各信用情報機関では開示請求の手続き方法や必要書類がたびたび変更されています。

そのため、公式サイトの確認や専門家への相談が欠かせません。

🏦 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

2023年以降、手続きに変更があり、従来の「定額小為替1,000円」での支払いから、

「本人開示手続き利用券」という新方式に変わりました。

料金は1,124円〜1,200円程度で、支払先店舗によって異なる点に注意が必要です。

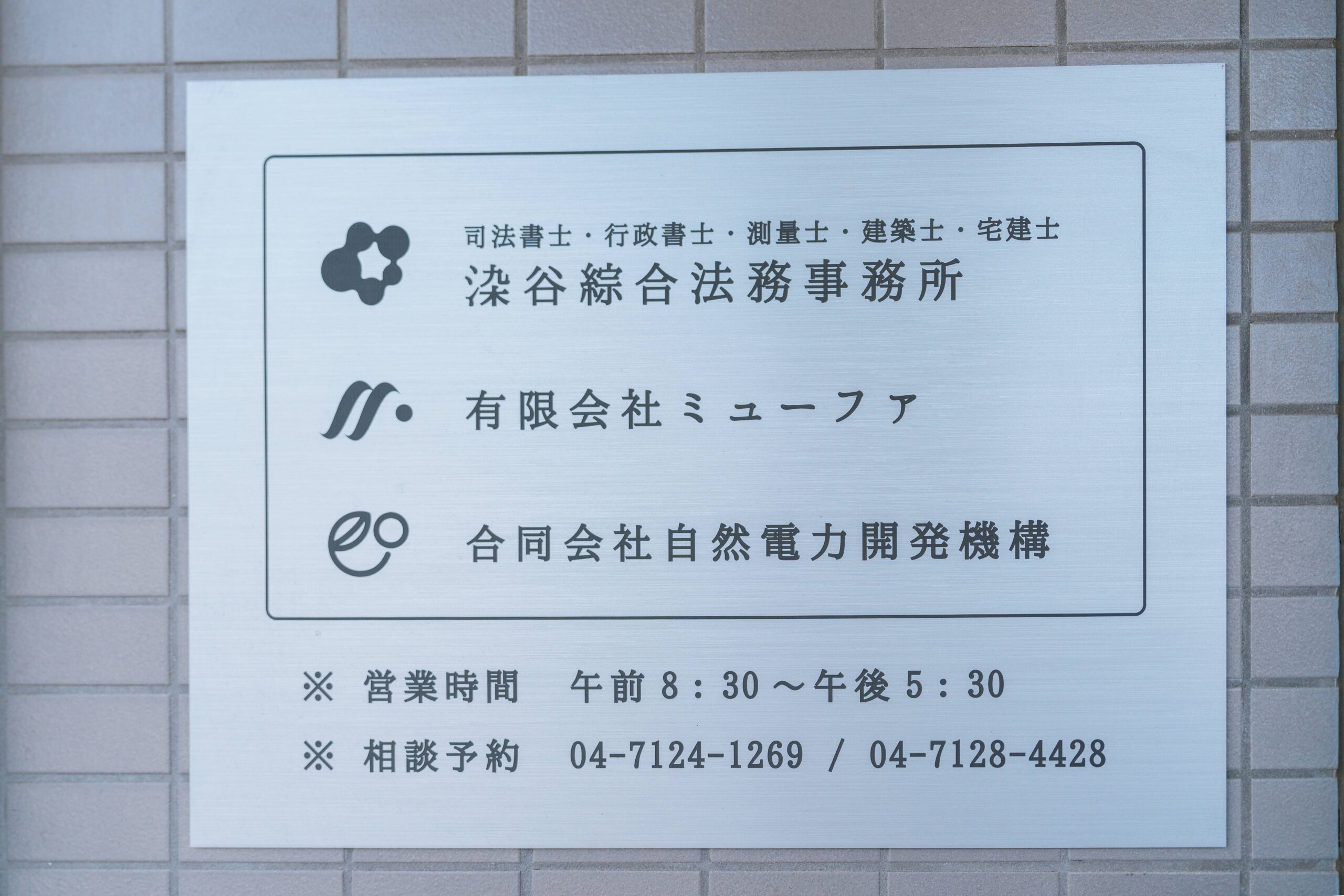

染谷綜合法務事務所では、相続人の代理としてKSCへの開示請求を代行しております。

▶ 報酬:15,000円/1社

💳 CIC(シー・アイ・シー)

CICでも、相続人による開示手続きが2022年7月1日から大きく変更されました。

従来は「戸籍謄本」を添付すればよかったのですが、

現在は「法定相続情報一覧図」の提出が必須となっています。

法定相続情報は、法務局で登記官が確認した相続関係を証明する制度で、

戸籍を何通も提出する手間を減らせる非常に便利な書類です。

染谷綜合法務事務所では、相続人に代わって法定相続情報の登録請求も代理で行っております。

▶ 報酬:10,000円/1相続

なお、「法定相続情報一覧図の写し」は何通取得しても同料金で、

銀行手続きや保険解約の際にも流用できるため、相続手続き全体の効率化につながります。

信用情報の開示で「借金が見つかった」場合は?

もし開示結果により、被相続人の借入やローン残債が確認された場合は、

相続財産とのバランスを見て、相続放棄の手続きを検討する必要があります。

相続放棄とは、「最初から相続人でなかったことにする」法的手続きで、

プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという強い効果を持ちます。

• 申立先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

• 申立期限:相続開始(死亡を知った日)から3か月以内

• 弊所報酬目安:3万円~/1件

期限を過ぎると「単純承認(すべてを相続したとみなされる)」となるおそれがあるため、

借金の有無が判明した時点で、速やかに専門家へ相談することが重要です。

専門家に依頼するメリット

信用情報の開示請求や相続放棄の手続きは、一見簡単そうに見えても、

戸籍収集や法定相続情報の登録、家庭裁判所への申立など、煩雑な作業が多く発生します。

司法書士・行政書士が在籍する染谷綜合法務事務所では、

• 信用情報の代理開示請求

• 法定相続情報の登録申請

• 相続放棄の申立サポート

をすべてワンストップで対応しております。

「被相続人に借金があったらどうしよう…」と不安な方も、まずはご相談ください。

まとめ:相続放棄は“3か月以内”が勝負!

相続では、「財産をもらうか」「借金を引き継ぐか」の判断を早めに行うことが大切です。

信用情報開示を通して被相続人の債務状況を正確に把握し、必要に応じて放棄や整理を進めましょう。

📞 染谷綜合法務事務所では、相続登記・遺産分割・遺言・家族信託など、

相続に関するあらゆる法的手続きを一括でサポートしています。