相続が発生したら何をすればいい?|葬儀から相続登記までの流れをわかりやすく解説

相続が発生したら何をすればいい?|葬儀から相続登記までの流れをわかりやすく解説

相続発生は“非日常”のはじまり

大切な家族が亡くなったとき、人は深い悲しみの中にいます。

しかし現実には、感情を整理する間もなく、次々と必要な手続きや判断を求められます。

「葬儀の準備をしながら相続のことも考えなければならない」

「何を、いつまでに、誰がやるの?」

多くの方が、相続発生直後にこのような戸惑いを感じます。

この記事では、相続発生から完了までの流れを時系列で整理し、わかりやすく解説します。

1. 相続が発生した直後に行うこと

🔹 葬儀の準備と行政手続き

まずは、葬儀社へ連絡し、葬儀の日程・形式を決めます。

同時に、市区町村役場へ死亡届を提出し、火葬許可証を受け取る必要があります。

死亡届は「死亡診断書」と一体になっており、医師が作成後、7日以内に提出します。

手続きは葬儀社が代行してくれる場合も多いですが、提出先は本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場です。

🔹 関係者への連絡

親族や勤務先、知人などへの連絡も同時進行で行います。

連絡リストを事前に作っておくとスムーズです。

2. 葬儀後〜49日法要までにやること

🔹 葬儀後の整理と法要準備

通夜・告別式が終わったら、49日法要や位牌の準備を進めます。

同時に、遺品の整理・遺影の準備なども必要です。

この時期に、遺族がよく悩むのが「相続関係の書類をいつ揃えればいいのか?」という点です。

実は、葬儀後すぐに相続財産の把握を始めることが重要です。

3. 財産・負債の整理と確認

🔹 遺産の内容を調査

まず、故人がどのような財産を持っていたかを確認します。

代表的なものは以下の通りです。

- 不動産(登記簿で名義確認)

- 預貯金(銀行に問い合わせ)

- 株式・投資信託などの有価証券

- 生命保険金

- 借金・ローン・クレジット債務

借金の有無を調べる際は、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)での開示請求が有効です。

染谷綜合法務事務所でも、相続人に代わって代理申請を行っています。

2024.10.03

身近な法律問題④ 相続における信用情報開示とは? ― 被相続人に借金があるかどうかを正確に確認する方法 ― 相続前に「借金の有無」を必ず確認すべき理由 相続の際に最も注意すべきなのが、被相続人(亡くなった方)に借金があるかどうかという点です。 預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけで...

🔹 借金が多い場合は「相続放棄」も検討

もし、相続財産よりも借金が多いことがわかった場合は、相続放棄を検討しましょう。

相続放棄は、相続開始と借金の存在を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

期限を過ぎると、自動的に「相続を承認した」とみなされるため、早めの対応が重要です。

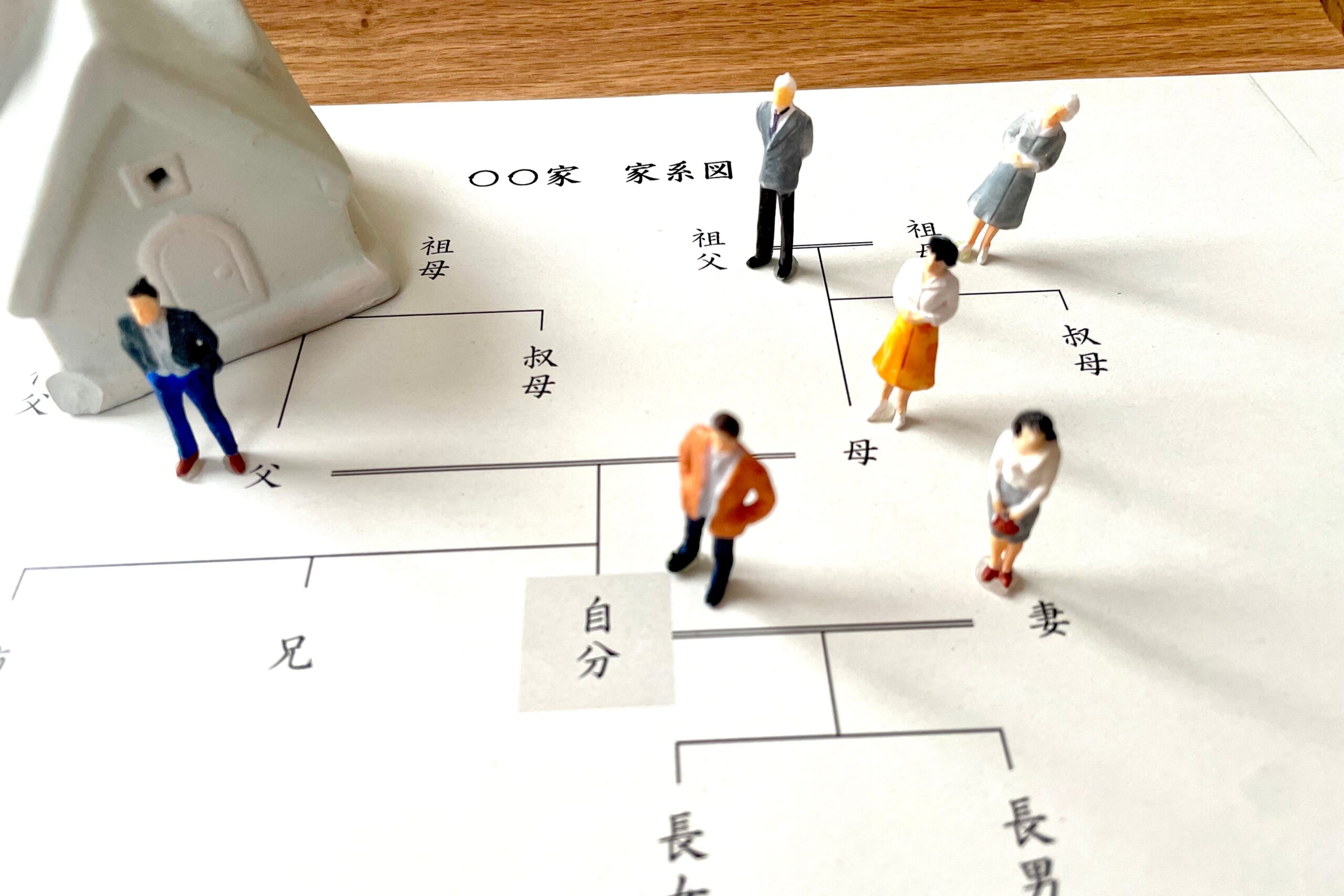

4. 相続人を確定する|戸籍の収集と関係図の作成

相続手続きを進めるには、まず誰が相続人なのかを確定する必要があります。

🔹 戸籍の収集

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得します。

また、相続人全員(配偶者・子ども・兄弟など)の現在戸籍も揃えます。

🔹 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成

これらの戸籍をもとに、家系図のような「相続関係説明図」を作成します。

法定相続情報証明制度を利用すれば、何通でも無料で発行可能で、銀行や法務局での手続きが簡単になります。

5. 遺産分割協議と書面化

財産の内容と相続人が確定したら、遺産分割協議を行います。

相続人全員が合意し、誰がどの財産を取得するかを決定します。

協議の結果は「遺産分割協議書」として書面化し、全員が署名・実印を押印。

印鑑証明書を添付して法的効力を持たせます。

2025.07.20

遺産分割協議書とは?|相続人全員の「合意を形にする」ために知っておくべき基礎知識 ~書き方・必要書類・注意点をわかりやすく解説〜 はじめに:相続で“話し合いの結果”をどう形に残すか 相続が発生したとき、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合う必要があります。 こ...

6. 不動産・預貯金などの名義変更

遺産分割がまとまったら、各種名義変更を行います。

🔹 不動産の相続登記

相続による名義変更は法務局で行います。

2024年4月からは「相続登記の義務化」により、相続を知った日から3年以内に登記が必須となりました。

放置すると、10万円以下の過料(罰金)が科される場合もあります。

🔹 預貯金・株式などの手続き

銀行では、戸籍一式・遺産分割協議書・印鑑証明書などの提出が必要です。

相続人全員の同意が必要になるため、事前に書類を揃えておくとスムーズです。

7. 喪中はがき・税務関係の手続き

喪中はがきは、故人の死後1〜2か月のうちに出すのが一般的。

また、相続税の申告が必要な場合は、相続発生日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

まとめ:感情と手続き、両方の整理が「相続の第一歩」

相続は、誰にでもいつか訪れる現実です。

葬儀や手続きの中で心が追いつかないことも多いですが、早めの整理が家族の負担を軽くします。

「何から始めればいいかわからない」「期限に間に合うか不安」という方は、ぜひ専門家にご相談ください。