相続人が行方不明?「不在者相続」の手続きと対処法

はじめに:相続人が見つからないと相続が進まない?

相続の手続きを進めようとしても、

「相続人のひとりが音信不通」

「連絡先がわからない」

「海外に住んでいて連絡が取れない」

といったケースは決して珍しくありません。

相続では、全ての相続人の同意による「遺産分割協議」が成立しなければ、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約など、どんな手続きも進めることができません。

つまり、たった一人でも連絡が取れない相続人がいるだけで、全体が止まってしまうのです。

しかし、こうした場合でも家庭裁判所の制度を活用すれば、法的に手続きを進めることが可能です。

この記事では、「不在者相続(行方不明者がいる場合の相続手続き)」の仕組みと具体的な対応方法をわかりやすく解説します。

1. 行方不明の相続人がいるとどうなる?

相続手続きにおける原則は「相続人全員の合意」です。

したがって、1人でも同意できない人がいれば遺産分割協議は無効となります。

【相続が進まない主なケース】

- 長年音信不通の親族が相続人に含まれている

- 海外転居・海外永住で連絡が取れない

- 親戚付き合いが途絶えており連絡先が不明

このような状態では、不動産登記も預金の名義変更もできません。

ただし、「家庭裁判所による代理制度」を使うことで、法的に協議を進める方法があります。

2. 「不在者財産管理人」の制度とは?

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てを行い、

「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」を選任してもらうことができます。

📘 不在者財産管理人とは

行方不明者(不在者)の代わりに、その人の財産や権利を管理するために家庭裁判所が選ぶ「代理人」のことです。

この管理人が選ばれると、相続に関する手続き(遺産分割協議など)を、行方不明者の代わりに進めることができます。

3. 不在者財産管理人を選任する手続きの流れ

不在者相続を進めるには、次のような流れで進めます。

Step1:家庭裁判所への申立て

管轄は「不在者の最後の住所地」または「被相続人の住所地」

申立書、戸籍、住民票、財産目録などの提出が必要です

Step2:選任の審理と決定

家庭裁判所が事情を確認し、適切な人物を「不在者財産管理人」として選任します

多くの場合、申立人本人(または弁護士・司法書士など専門家)が選任されます

Step3:家庭裁判所の許可を得て協議参加

管理人が家庭裁判所の許可を受けた上で、遺産分割協議に代理で参加

合意が成立すれば、不動産登記や預金解約などが可能になります

4. 注意点:「不在者の利益を守る」視点が必要

不在者財産管理人は、行方不明者本人の立場で手続きを行うため、勝手に他の相続人の希望で同意することはできません。

遺産分割協議で合意する際には、

「この内容が不在者にとって不利ではないか?」

を家庭裁判所が厳しく審査します。

⚠️ もし不在者にとって不利益な内容と判断されれば、裁判所の許可は下りません。

そのため、協議内容はあくまで「公正・公平」であることが求められます。

5. 不在者相続以外の対応方法

状況によっては、「不在者財産管理人」を使わずに進められるケースもあります。

① 相続放棄の有無を確認

すでに行方不明の相続人が相続放棄している可能性もあります。

まずは戸籍や家庭裁判所の記録を確認しましょう。

② 相続財産が少額の場

財産の内容や額によっては、「法定相続分による登記」など、家庭裁判所を経ずに処理できることもあります。

ただし、この場合は書類の整合性や法的リスクが大きいため、司法書士や行政書士への相談が不可欠です。

6. 不在者財産管理人にかかる期間と費用

- 手続きの期間:2〜3か月程度(家庭裁判所の審理期間を含む)

- 必要書類:戸籍謄本・不在者の最後の住所証明・財産目録・申立書

- 費用目安:申立書類作成・登記サポート込みで数万円〜十数万円程度

💡 専門家に依頼すれば、申立てから協議書作成、登記完了までを一括でサポートしてもらうことができます。

7. 早めの対策が大切な理由

「行方不明の相続人がいる」状態を放置すると、以下のような問題が起こります。

- 協議が進まず、相続登記の期限(3年以内)が過ぎる

- 不動産の売却や処分ができない

- 相続税申告の期限に間に合わない

特に2025年4月から始まる相続登記義務化では、期限を超えると10万円以下の過料(罰金)の対象になる場合もあるため、早めの対応が重要です。

2025.05.09

2024年4月から義務化!相続登記ってなに?知らないと罰則の可能性も… ― 相続登記の新ルールと今すぐ確認すべきポイント ― 相続登記の義務化とは? 2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」。 これにより、不動産を相続した人は相続登記(名義変更)を原則3年以内に申請しなけ...

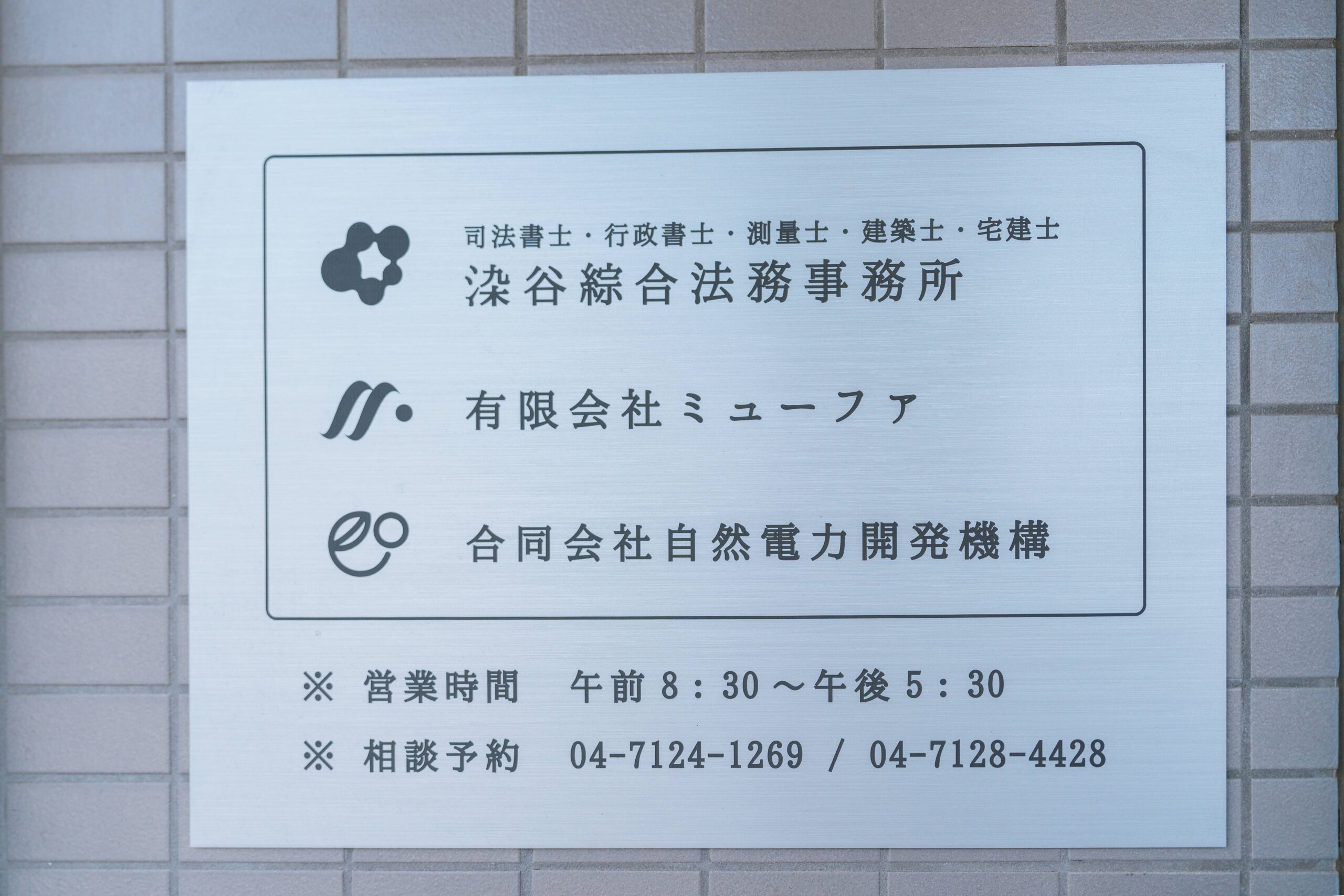

染谷綜合法務グループができるサポート

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・税理士・不動産専門スタッフが連携し、

相続人調査から家庭裁判所の申立て、登記までをワンストップでサポートしています。

- 不在者財産管理人の申立て書類作成

- 遺産分割協議書の作成と裁判所対応

- 相続登記・不動産名義変更

- 相続放棄や戸籍調査など関連手続き一式

相続人が行方不明でお困りの方も、まずはお気軽にご相談ください。

ご事情を整理しながら、最短ルートで手続きを完了できる方法をご提案します。

まとめ:行方不明でも「相続を止めない」方法がある

相続人が行方不明になっても、手続きは止まりません。

家庭裁判所の制度を活用し、適切な代理人を立てることで、相続登記や協議を進めることができます。

ただし、制度の利用には正確な書類と法的判断が必要です。

専門家のサポートを受けることで、トラブルや再申請のリスクを避け、スムーズに相続を完了させることができます。

💡 相続登記義務化の時代だからこそ、「行方不明の相続人対策」は早めが安心です。