法務局で遺言保管?自筆証書遺言の保管制度を徹底解説

~手続き・費用・メリット・注意点を司法書士がわかりやすく解説~

はじめに:遺言書を「安心して残す」ための新制度

「自分で書いた遺言書をどうやって安全に保管すればいいのか?」

「家族に見つけてもらえるだろうか?」「紛失や改ざんが心配…」

こうした不安を解消するために、2020年7月から新しく始まったのが、法務局による自筆証書遺言の保管制度です。

この制度を使えば、これまで自宅保管だった遺言書を国(法務局)が安全に預かってくれるため、紛失や改ざん、隠匿といったリスクを大幅に減らすことができます。

この記事では、

- 自筆証書遺言の保管制度の仕組み

- 手続きの流れや費用

- メリット・デメリット

- 公正証書遺言との違い

を詳しく解説します。

1. 自筆証書遺言の保管制度とは?

💡 自筆証書遺言の原本を法務局で保管してもらえる制度です。

2020年7月に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づいて導入されました。

これにより、自宅で保管していた遺言書を法務局が正式に預かり・管理する仕組みが整いました。

2025.06.16

自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい? 〜それぞれの特徴・メリット・デメリットを徹底解説〜 「遺言書」は、将来の家族トラブルを防ぐ最後のプレゼント 「自分が亡くなったあと、家族に揉めてほしくない」 ──そんな思いから遺言書を作りたいと考える方が増えています。 遺言書とは、自分の...

対象となる遺言書

- 全文を自分で手書きした自筆証書遺言(ワープロ印刷は不可)

- 民法で定められた様式を満たしているもの

- 署名と押印があるもの

※遺言書の中に財産目録を添付する場合は、目録部分のみパソコン印刷やコピーでもOK(2020年法改正後のルールです)。

2. 制度の利用方法と手続きの流れ

手続きは比較的シンプルですが、本人が必ず出頭して手続きする必要があります。

📄 自筆証書遺言の保管までの流れ

- 遺言書を作成

民法に則って自分で作成します。誤字や日付漏れに注意。 - 法務局へ事前予約(必須)

全国どこの法務局でもOKですが、本人確認のために遺言者本人が出頭する必要があります。 - 保管申請(手数料:3,900円)

遺言書原本を提出し、法務局がスキャン・保管します。 - 保管証の交付

法務局から「遺言書保管証」が交付されます。紛失しても再発行可能。 - 相続開始後の閲覧・写しの請求

相続人や代理人は、法務局で内容を確認したり写しを受け取ることができます。

3. 自筆証書遺言の保管制度のメリット

メリット | 内容 |

|---|---|

🔐 紛失・改ざんの心配がない | 法務局で厳重に管理されるため、自宅保管よりも安全。 |

🧾 家庭裁判所での検認が不要 | 相続後、遺言を使う際に「検認手続き」が不要になります。 |

👨👩👧👦 相続人への通知制度がある | 死亡届が提出されると、希望すれば相続人に遺言の有無を通知。 |

📁 いつでも閲覧・写しの請求ができる | 法務局で写しを交付してもらえるため、内容確認が容易。 |

このように、費用が安く・確実に遺言を残せる制度として注目されています。

4. デメリット・注意点

法務局で保管してくれるとはいえ、「遺言の内容」まではチェックされません。

注意点 | 内容 |

|---|---|

❗ 内容の有効性は審査されない | 記載に不備や矛盾があっても、そのまま保管されます。 |

⚖️ 形式不備は「無効」になるリスク | 日付・署名・押印の欠落などで遺言そのものが無効になる可能性も。 |

🧩 公正証書遺言より法的信頼性は低い | 公証人が内容確認を行う公正証書遺言の方が、証拠力は高いです。 |

したがって、「確実に法的効力を持たせたい」「相続人間のトラブルを避けたい」という場合は、専門家による内容チェックが欠かせません。

2025.06.16

自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい? 〜それぞれの特徴・メリット・デメリットを徹底解説〜 「遺言書」は、将来の家族トラブルを防ぐ最後のプレゼント 「自分が亡くなったあと、家族に揉めてほしくない」 ──そんな思いから遺言書を作りたいと考える方が増えています。 遺言書とは、自分の...

5. 公正証書遺言との違い

項目 | 自筆証書遺言(保管制度利用) | 公正証書遺言 |

|---|---|---|

作成方法 | 本人が全文を手書き | 公証人が聞き取り・作成 |

保管場所 | 法務局 | 公証役場 |

検認手続き | 不要(保管制度利用時) | 不要 |

内容確認 | 法務局では形式のみ | 公証人が内容を確認し法的有効性を担保 |

費用 | 約3,900円(保管料) | 数万円〜(内容により異なる) |

つまり、

• 費用を抑えたい人 → 自筆証書遺言+法務局保管

• 確実性・法的効力を重視する人 → 公正証書遺言

という使い分けがおすすめです。

6. どんな人におすすめ?

- 費用を抑えて遺言を残したい方

- 手続きの基本を自分で進めたい方

- 「自宅保管は不安」という方

- 将来の相続トラブルを未然に防ぎたい方

「まずは自筆証書で試してみて、後から公正証書に切り替える」ことも可能です。

7. 専門家に依頼するメリット

せっかく法務局に預けても、内容が無効だったら意味がありません。

専門家に相談することで、次のようなサポートを受けられます。

- 自筆証書遺言の文案チェック

- 法務局での保管予約・書類準備サポート

- 公正証書遺言への切り替え相談

- 相続・登記との一括サポート

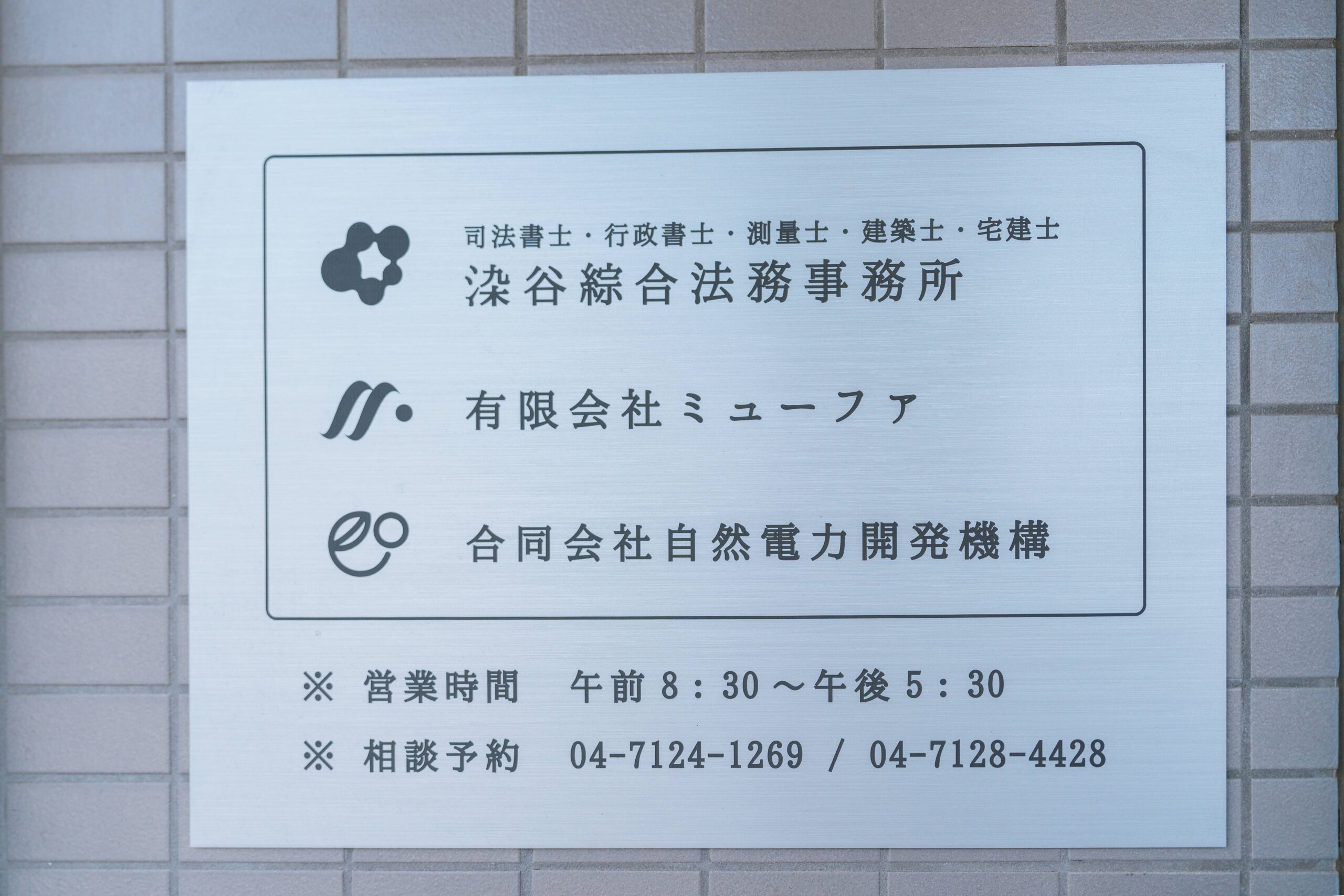

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士が連携し、

遺言の作成・保管・相続手続きまでワンストップで支援します。

まとめ:保管制度は便利。でも「内容の有効性」がカギ

法務局の保管制度は、自筆証書遺言の弱点だった「紛失・改ざん・検認」を解決できる、画期的な仕組みです。

しかし、「形式は正しくても内容が無効になる」ケースも多く、専門家のチェックなしでは不安が残る制度でもあります。

💡 遺言は“書くこと”よりも“正しく残すこと”が大切。

自分の想いを確実に届けるために、作成段階から司法書士や行政書士に相談しておくと安心です。