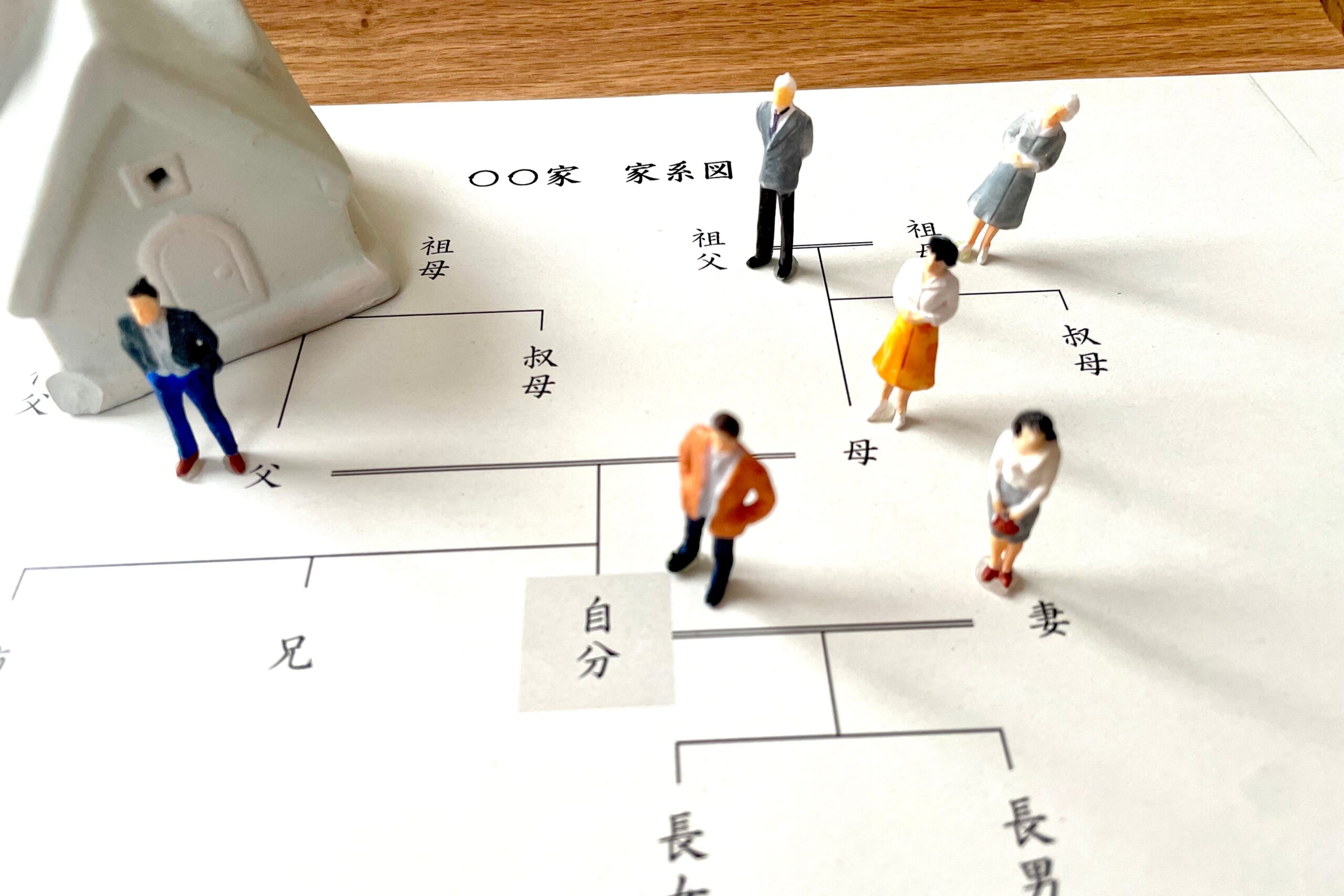

法定相続分とは?兄弟や再婚相手がいる場合の分け方を徹底解説

相続手続きにおいて、必ず登場するのが法定相続分です。

これは、亡くなった方(被相続人)の財産を「誰が・どの割合で」相続できるかを法律で定めたルールのこと。

ただし、家族構成が複雑になると計算が難しく、トラブルに発展するケースも少なくありません。

特に、次のような場合は注意が必要です。

- 再婚していて前妻(または前夫)との子どもがいる場合

- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合

- 配偶者・子ども・親が同時に関わる場合

こうしたケースでは、「誰がどれくらいの割合で相続できるのか」「遺産をどう分けるか」をめぐって意見が食い違うことが多く、

最悪の場合、家庭裁判所での調停にまで発展することもあります。

そこで本記事では、

千葉県野田市をはじめとする地域の相続手続きを数多く支援してきた法務専門家の視点から、

法定相続分の基本の仕組み、家族構成別の相続割合の違い、トラブルを防ぐための実践的な対策

をわかりやすく解説します。

1. 法定相続分とは?

法定相続分とは、

民法によって定められた「相続財産の取り分の割合(=相続割合)」のことを指します。

つまり、遺産をどの相続人がどのくらいの割合で受け取るかを、法律であらかじめ決めている仕組みです。

たとえば、配偶者と子どもが相続人である場合、配偶者が1/2、子どもが全員で1/2というように、明確な基準が存在します。

ただし、被相続人(亡くなった方)が遺言書を残している場合は、その内容が法定相続分よりも優先されます。

一方で、遺言がない場合や内容が不明確な場合には、法律で定められた法定相続分の割合に従って遺産を分けることになります。

相続手続きの現場では、

「どの割合で分けるのが正しいのか」「誰にどれくらいの権利があるのか」

といった点でトラブルになることも多く、法定相続分の理解は非常に重要です。

また、兄弟姉妹・再婚相手・前妻(夫)の子どもなどが関係する場合には、

相続人の構成によって割合が大きく変わるため、専門家への相談や登記確認も欠かせません。

👉 法定相続分は、単なる“数字の割合”ではなく、

相続の公平性と家族間のバランスを保つために定められた、法律上の重要なルールなのです。

2025.09.01

生前の贈与がトラブルに?「特別受益」の基礎と相続への影響 ~親の“援助”が相続でもめる理由と防ぐための3つのポイント~ はじめに:「親の愛情」が“相続トラブル”になることも 「長男の結婚資金を援助した」 「娘には学費を多く出してあげた」 「起業した次男に資金を貸してあげた」 ...

2. 相続人の順位

相続手続きにおいて「誰が相続人になるのか」は、民法で定められた“相続人の順位”によって決まります。

この順位は、亡くなった方(被相続人)との血縁関係の近さに基づいており、上位の順位の人がいる場合は下位の順位の人には相続権がありません。

法定相続人の順位は以下の通りです。

- 第1順位:子ども(直系卑属)

最も優先されるのは、被相続人の子どもです。

すでに子が亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(「代襲相続」)。

- 第2順位:父母(直系尊属)

子どもがいない場合、父母(または祖父母)が相続人となります。

このケースでは、親が等分して相続します。

- 第3順位:兄弟姉妹

子どもも両親もいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

ただし、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。

そして、配偶者(夫または妻)は常に相続人です。

つまり、配偶者は上記の第1〜第3順位のいずれかと共同で相続することになります。

👉 たとえば、子どもがいれば「配偶者と子ども」で分け合い、

子どもがいない場合は「配偶者と親」、それもいなければ「配偶者と兄弟姉妹」で分ける形になります。

このように、相続人の順位と構成によって法定相続分の割合が大きく変わるため、

自分がどの順位に当たるのか、誰と一緒に相続するのかを正確に把握しておくことが大切です。

また、再婚や養子縁組などによって相続人の範囲が複雑化するケースもあるため、

相続開始前に登記簿や戸籍を確認し、専門家に相談しておくと安心です。

3. 基本の法定相続分

配偶者と子ども → 配偶者1/2、子ども全員で1/2を等分

配偶者と父母 → 配偶者2/3、父母1/3

配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4を等分

👉 これが相続分の基本ルールです。

4. 複雑なケース別の分け方

ケース1:再婚して前妻(夫)の子がいる場合

再婚相手の配偶者と、前妻(夫)の子どもも相続人になります。

例:夫が亡くなり、再婚相手の妻+前妻の子+再婚後の子がいる場合

→ 妻が1/2、子どもたち(前妻の子も含む)が1/2を人数で等分

👉 再婚後に同居していない子も相続人になるため、トラブルになりやすいです。

ケース2:兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人に配偶者はいるが、子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

例:夫が亡くなり、妻と兄弟2人がいる場合

→ 妻3/4、兄弟2人で1/4を等分(各1/8)

👉 特に疎遠な兄弟姉妹との関係で争いになりやすいです。

ケース3:養子縁組がある場合

養子も「子」として相続人になります。

実子が1人+養子が1人 → 子ども2人分として法定相続分を計算

👉 養子縁組の有無で大きく変わるため注意が必要です。

5. 遺産分割協議で必要なこと

法定相続分は、あくまで「相続財産を分ける際の基本的な目安」にすぎません。

実際の遺産の分け方は、相続人全員が集まって話し合う「遺産分割協議」によって最終的に決定します。

この協議では、預貯金・不動産・株式・車・家財など、相続財産のすべてをどのように分けるかを合意し、

全員が署名・押印した「遺産分割協議書」を作成することで、正式な手続きが進められます。

ただし、不動産のように物理的に分けにくい財産は、話し合いが難航するケースも多く見られます。

たとえば以下のような対応が一般的です:

- 不動産を売却して、売却代金を持分に応じて分配する

- 1人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う(代償分割)

- 土地を分筆して、それぞれ単独名義で登記す

また、遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の同意が必要不可欠です。

1人でも不同意の人がいる場合、協議は無効となり、不動産登記や預金の名義変更など一切の手続きが進みません。

さらに、相続人の中に不在者や行方不明者、海外在住者がいる場合には、

家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるなど、法的な手続きが必要になります。

これには時間も費用もかかるため、放置せず早めに対処することが大切です。

👉 遺産分割協議では、法定相続分を正しく理解しつつ、現実的で公平な分け方を合意することが重要です。

トラブルを防ぐためには、司法書士や行政書士など相続の専門家に相談し、

登記や協議書の作成をサポートしてもらうのが安心です。

2025.07.20

遺産分割協議書とは?|相続人全員の「合意を形にする」ために知っておくべき基礎知識 ~書き方・必要書類・注意点をわかりやすく解説〜 はじめに:相続で“話し合いの結果”をどう形に残すか 相続が発生したとき、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産をどのように分けるか話し合う必要があります。 こ...

まとめ

法定相続分は、相続の基本ルールでありトラブル防止の出発点です。

配偶者は常に相続人

子・父母・兄弟姉妹は順位で決まる

再婚や兄弟姉妹のケースでは揉めやすい

複雑な家族構成では特に注意が必要です。

染谷総合法務事務所では、

相続人調査

遺産分割協議書の作成

不動産の名義変更(相続登記)

をワンストップでサポートしています。安心してご相談ください。

専門家に相談して“自分に合った対策”を

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・設計士・不動産の専門家がチーム体制で対応しています。

家族信託・遺言・相続対策についてのご相談などなど、数多く承っております。