「遺言書が2通あった」…そのとき有効になるのはどっち?

~複数の遺言が見つかったときの判断基準と正しい対処法~

はじめに:複数の遺言書が出てきた!どうすればいい?

相続の現場では、

「遺品を整理していたら遺言書が2通出てきた」

というケースが実は少なくありません。

自筆証書遺言、公正証書遺言、メモのような走り書き――

同じ人が複数の遺言を残していると、どれを信じればいいのか混乱してしまいます。

では、複数の遺言書が見つかった場合、どちらが有効になるのでしょうか?

本記事では、遺言の有効性や優先順位の考え方、実務での判断ポイントを

司法書士・行政書士の専門的視点からわかりやすく解説します。

1. 複数の遺言書、どれが有効になる?

結論から言うと、原則として「日付が新しい遺言書が有効」です。

民法第1023条では、

「後に作成された遺言が前の遺言と矛盾または変更がある場合、その部分について後の遺言が効力を有する」

と定められています。

つまり、後から書かれた遺言が優先され、古い遺言はその矛盾する部分について効力を失います。

ただし、古い遺言と新しい遺言の内容が重複せず、矛盾していない場合は、

両方が有効とされることもあります。

2025.07.28

法務局で遺言保管?自筆証書遺言の保管制度を徹底解説 ~手続き・費用・メリット・注意点を司法書士がわかりやすく解説~ はじめに:遺言書を「安心して残す」ための新制度 「自分で書いた遺言書をどうやって安全に保管すればいいのか?」 「家族に見つけてもらえるだろうか?」「紛失や改ざんが心配…」 ...

2. 遺言の有効性を判断する3つのポイント

複数の遺言が出てきたとき、どちらが有効かを判断するには、次の3点を確認します👇

(1)日付が明確に書かれているか

最も重要なのは「日付」です。

日付が曖昧(例:「令和〇年春ごろ」「日付なし」)な場合、遺言書として無効とされることもあります。

複数の遺言書がある場合は、より新しい日付が書かれたものを有効と判断します。

(2)署名と押印が本人のものか

遺言書には必ず本人の署名と押印が必要です。

代筆や印刷では無効になる可能性があります。

特に自筆証書遺言は「全文・日付・氏名を自筆で書くこと」が条件なので、

本人の筆跡であるかが重要な判断要素になります。

(3)形式が正しいか

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれの形式かによっても扱いが異なります。

たとえば、公正証書遺言は公証人の関与により形式上の不備がないため信頼性が高いですが、

自筆証書遺言は形式不備や誤記によって無効になる例が多いです。

💡 専門家のアドバイスを!

複数の遺言書が見つかった場合、自分たちで判断せずに、速やかに弁護士や司法書士などに相談しましょう。

「一部だけ内容が違う」場合はどうなる?

たとえば次のようなケース👇

1通目:「長男に自宅の土地を相続させる」

2通目:「次男に預金を相続させる(不動産には触れていない)」

このように、内容が重複していない場合には、

両方の遺言が有効と判断される可能性があります。

一方、

1通目:「妻に全財産を相続させる」

2通目:「長男に不動産を相続させる」

のように、同じ財産に対して矛盾する内容がある場合は、

日付が新しい遺言が優先され、古いものは効力を失います。

4. 遺言の形式による違い(公正証書 vs 自筆証書)

公正証書遺言と自筆証書遺言が混在している場合も、日付が新しい方が有効です。

ただし、実務上は公正証書遺言の方が法的安定性が高く、

自筆遺言よりもトラブルになりにくいという特徴があります。

💡 公正証書遺言のメリット

- 公証人が関与するため、形式不備がない

- 原本は公証役場で安全に保管される

- 紛失・改ざんのリスクがない

- 相続発生後の「検認手続き」が不要

遺言の有効性を確実にしたい場合は、公正証書遺言にするのがおすすめです。

2025.06.16

自筆証書遺言と公正証書遺言、どっちがいい? 〜それぞれの特徴・メリット・デメリットを徹底解説〜 「遺言書」は、将来の家族トラブルを防ぐ最後のプレゼント 「自分が亡くなったあと、家族に揉めてほしくない」 ──そんな思いから遺言書を作りたいと考える方が増えています。 遺言書とは、自分の...

5. 家庭裁判所での「検認」手続きとは?

自筆証書遺言が見つかった場合、勝手に開封すると法律違反(過料)となります。

開封する前に、家庭裁判所で「検認」手続きを受けることが義務です。

検認とは、

「遺言書が本物であるか」「改ざんされていないか」

を確認する手続きで、相続人全員に通知が行われます。

この検認を経ることで、

- 遺言書の存在と内容が公的に証明される

- 相続人間の疑念を防ぎ、手続きがスムーズに進む

というメリットがあります。

👇詳しくは家庭裁判所HPの「遺言書の検認」を参考に

6. トラブルを防ぐための3つのステップ

- 勝手に開封・判断しない

→ 検認手続き前に開けると法律違反になる可能性あり。 - 遺言内容を正確に整理する

→ 重複・矛盾・記載漏れを専門家がチェック。 - 専門家に相談して方向性を決める

→ 相続人間の話し合い(遺産分割協議)も含めて、

司法書士・行政書士・税理士が連携して対応します。

7. まとめ:複数の遺言書が見つかっても、慌てず冷静に確認を

複数の遺言が出てきても、焦って判断するのは危険です。

複数の遺言が出てきても、焦って判断するのは危険です。

まずは、

- 日付

- 署名・押印

- 形式(公正証書/自筆証書)

を確認し、内容の矛盾があれば新しい日付の遺言を優先します。

さらに、トラブルを防ぐためには、早い段階で専門家に相談して

「どの遺言が有効なのか」「どう手続きを進めるのか」を明確にしておくことが大切です。

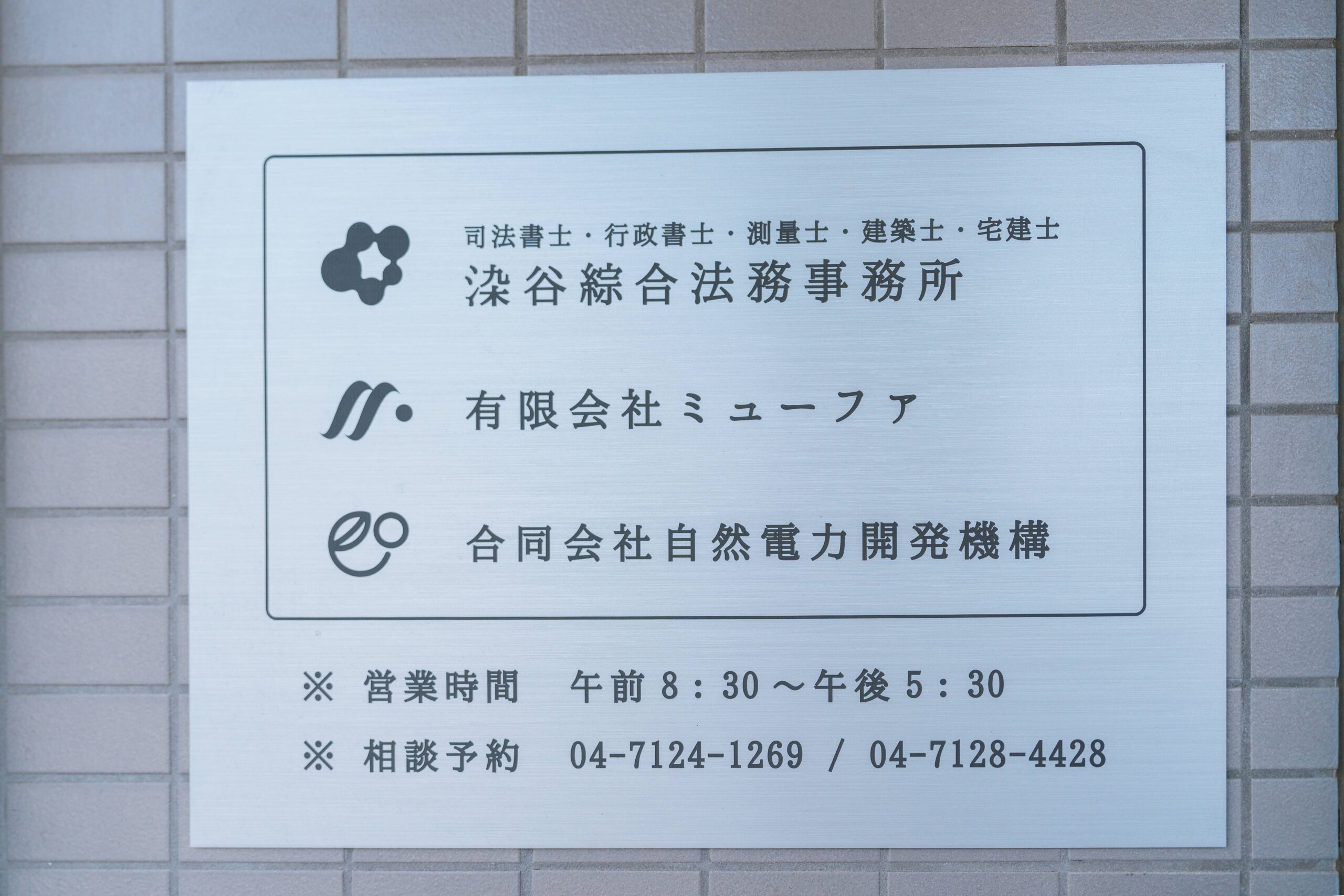

染谷綜合法務事務所では、司法書士・行政書士・不動産の専門家がチームで対応し、

遺言書の確認から登記・相続手続きまでをワンストップでサポートしています。