任意後見契約と家族信託の違いとは?

はじめに:認知症になったら「財産管理」はどうなるの?

高齢化が進む今、「もし認知症になったら、自分の財産や契約はどうなるの?」という不安を抱える方が増えています。

実際、認知症を発症すると銀行の預金引き出し・不動産の売却・契約更新など、日常の手続きが自分で行えなくなります。

こうしたリスクに備えるための制度が、

「任意後見契約」と「家族信託」です。

どちらも「将来の自分を守るための仕組み」ですが、

手続き・開始時期・柔軟性が大きく異なります。

本記事では、司法書士・行政書士の専門的視点から、

2つの制度の違いを分かりやすく比較し、

「あなたに合った選び方」を解説します。

1. 任意後見契約とは?

判断能力が低下した“その後”に効力を発揮する制度

任意後見契約とは、将来認知症などで判断能力が低下したときに備えて、

信頼できる人(任意後見人)に財産管理や生活支援を任せる契約のことです。

契約は本人が元気なうちに公正証書で締結し、

実際に効力が発生するのは「判断能力が低下してから」

つまり、契約してもすぐに効力が出るわけではなく、

「もしものときに備える仕組み」です。

主な任意後見人の業務内容

- 預貯金・公共料金などの支払い

- 介護施設との契約手続き

- 医療費や生活費の管理

- 税金や年金の手続き

任意後見制度のメリットは、裁判所の監督がつくため法的に安全性が高いこと。

一方で、家庭裁判所の関与があるぶん、柔軟な資産運用はやや難しい側面もあります。

2025.06.23

成年後見制度のメリット・デメリットとは? 〜認知症の親の財産管理に悩む前に知っておきたい実情〜 成年後見制度とは?認知症など判断能力が低下した方を守る仕組み 「親が認知症になったら、銀行口座はどうなるの?」「施設の契約や不動産の売却は?」 ──そんな悩みに直面したときに活用できるのが...

2. 家族信託とは?

「今から」家族に財産管理を託せる新しい仕組み

家族信託(民事信託)とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、

その家族(受託者)が本人や家族のために財産を管理・運用する仕組みです。

任意後見と異なり、契約後すぐに効力を発揮できるため、

本人が元気なうちから財産管理を任せたい場合に最適です。

家族信託の特徴

- 不動産・預貯金・株式などを包括的に管理できる

- 認知症発症後も信託契約に基づいて財産を運用できる

- 相続・事業承継にも応用可能

また、信託契約は柔軟に内容を設計できるため、

「親の生活費を管理しながら将来の相続も見据える」

といった複合的な設計も可能です。

2025.06.30

家族信託って何?遺言とどう違うの? 認知症・相続に備える新しい財産管理のかたちを専門家が解説 「家族信託(民事信託)」とは?──財産を家族に“託す”新しい仕組み 「親が高齢になってきたけど、もしものとき財産はどうなるの?」 「遺言書を書けば安心だと思っていたけど、認知症になった後はど...

3. 任意後見契約と家族信託の違いを徹底比較

任意後見契約 | 家族信託 | |

活動開始時期 | 認知症発症など判断能力低下後 | 契約後すぐに開始可能 |

財産管理対象 | 主に金銭管理、契約手続きなど | 不動産や金銭などの財産全体 |

契約形態 | 公正証書 | 契約自由(公正証書推奨) |

監督体制 | 家庭裁判所の監督あり | 監督人は基本なし(設置可) |

柔軟性 | 制限あり(法定業務) | 柔軟な設定が可能 |

費用の目安 | 5~10万円前後(登記等含む) | 10~30万円程度(内容による) |

4. どっちを選べばいい?判断のポイント

「任意後見契約」と「家族信託」はどちらが優れているというよりも、

目的によって使い分けるのが基本です。

任意後見契約が向いているケース

- 認知症になった後の生活・医療契約などを任せたい

- 法的に安全で裁判所の監督を受けたい

- 財産の運用は最小限でよい

家族信託が向いているケース

- 元気なうちから財産管理を任せたい

- 不動産の名義変更や資産承継も視野に入れている

- 柔軟に財産を運用したい

💡 両方を併用する選択肢も

実際には「家族信託で財産管理」「任意後見契約で生活支援」を組み合わせるケースも増えています。

どちらを採用するかは、財産の種類・家族構成・将来の希望によって最適解が変わります。

👇認知症になる前にしておくべき3つのことはこちら

認知症になる前にしておくべき3つのこと - 任意後見契約・財産管理委任契約・遺言書の作成- 将来の安心のために、今からできる法的準備を司法書士が解説 高齢化社会で増える「認知症によるトラブル」 日本では、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれています。 認知症にな...

5. 専門家に相談するメリット

任意後見契約も家族信託も、

契約書の内容次第で大きく結果が変わる制度です。

形式的に作ってしまうと、

「実際に運用できない」「家族間でトラブルになる」といった失敗も少なくありません。

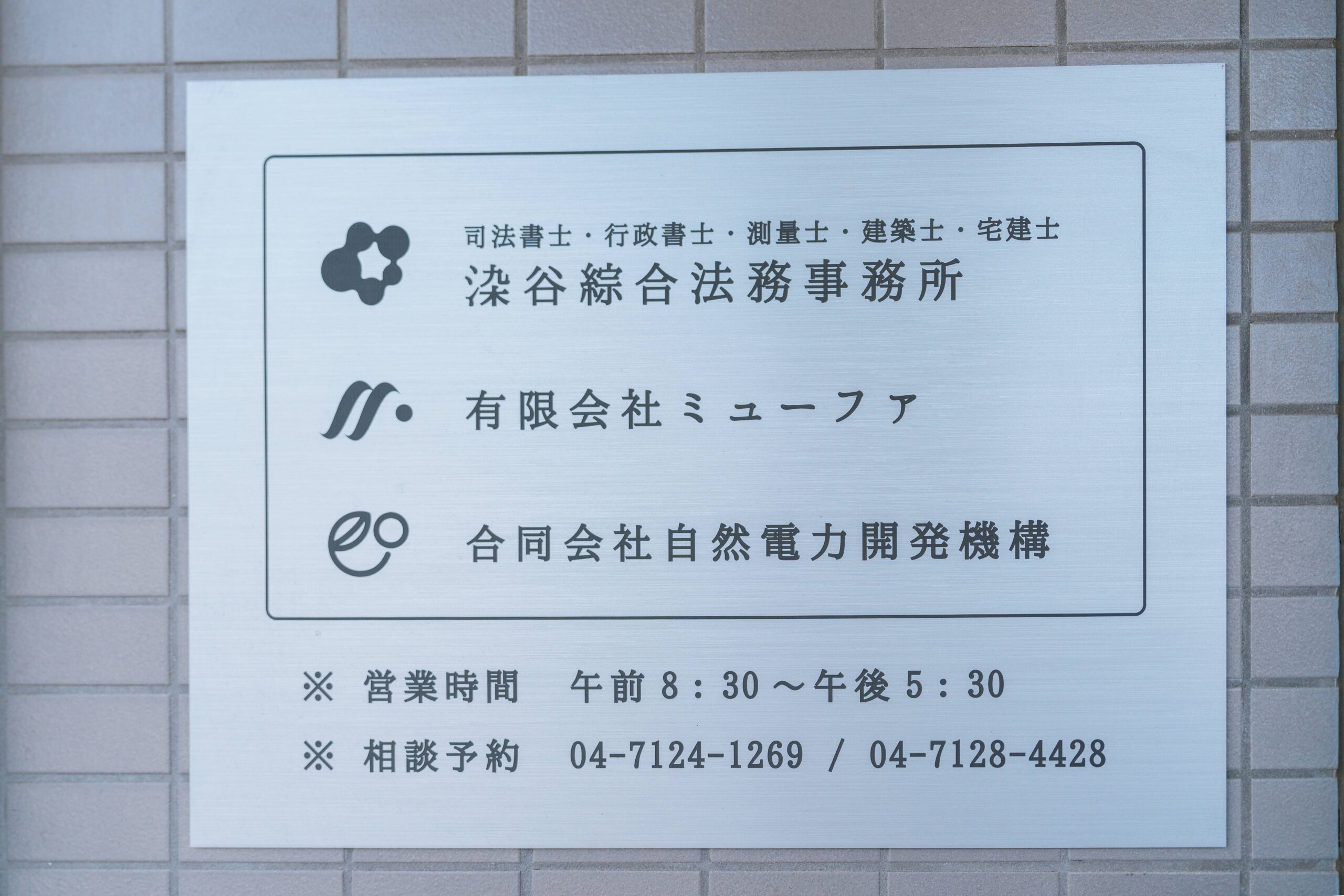

染谷綜合法務事務所では、

司法書士・行政書士・不動産の専門家が連携し、

- 家族信託契約書の設計・登記

- 任意後見契約の作成支援

- 相続・贈与・不動産手続きのワンストップ対応

を行っています。

💬 制度の仕組みや費用、家族への影響を整理しながら、

あなたの状況に最も適した形をご提案します。

6. まとめ:認知症対策は「早めの準備」が鍵

認知症になってからでは、

契約や名義変更が一切できなくなってしまうこともあります。

そのため、

- 元気なうちに家族で話し合う

- 制度の違いを理解して設計する

- 専門家に相談して文書を整える

という3ステップを早めに進めることが、将来の安心につながります。

💡「自分にはどちらが合っているのか?」と感じたら、

一度プロに相談してみてください。

制度を正しく活用すれば、家族の負担を大きく減らせます。